AI技術を活用した映像表現の最前線を紹介する「AI日本国際映画祭2025」が2025年11月2日〜3日、東京・有楽町にて開催された。

<目次>

AI日本国際映画祭とは

AI日本国際映画祭は、AI技術を活用した映像作品を通じて、クリエイティブの可能性を世界に発信することを目的としたイベントだ。

開幕を飾ったのは、カンヌAI映画祭で最優秀短編賞を受賞した話題作『Bones of Yew』

百年戦争を舞台にした壮大なスケールの作品でありながら、制作チームはわずか15名。巨額の予算もスタジオの支援もないなか、AIを駆使することで個人の創意をここまで映像化できた点が注目を集めた。

監督のToby Hyder氏は「AIが不可能を可能にしてくれた」と語り、その制作過程は来場者に大きな驚きを与えた。

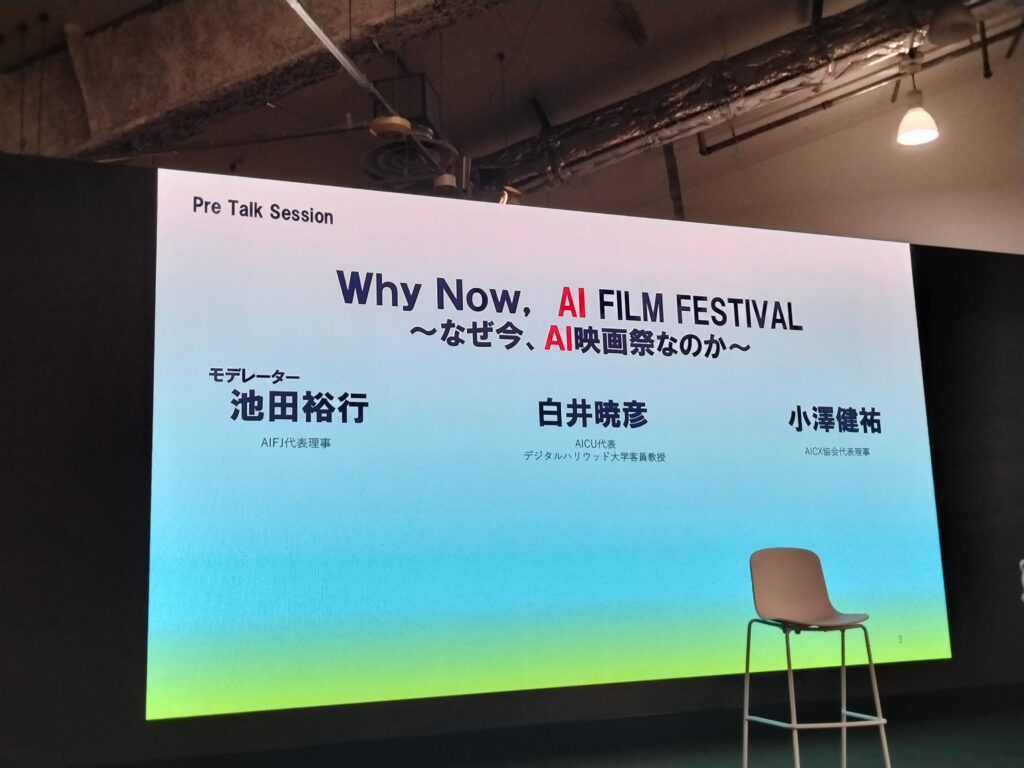

なぜ今、AI映画祭なのか

トークセッションでは、映画制作におけるAI活用の現状と課題がテーマとして掲げられ、AICU代表の白井暁彦氏、AICX協会代表理事の小澤健祐氏が登壇。AI時代の創作における「人間の役割」について意見が交わされた。

小澤氏は、「AIで誰でも映画を作れるのか?」というと、そうではないと指摘する。「頭の中に世界観があって生成AIを使うのと、頭の中に世界観がなくて使うのは雲泥の差があるなと思ったんですね。クリエイターでない人が実際に映画を作ると、できた動画をとりあえずツギハギしてしまう。必要なのは、動画の撮影とか編集の技術だけではないんですよね」

続いて白井氏は、AIを使った制作現場について以下のように明かした。

「私はクリエイターの人たちと、雑誌をAIで毎月150ページ作ってます。24時間というのは、人間の制限そのものですよね。しかしAI時代だと、これぐらいが普通だという感覚です」

さらに映像制作コストについては「アニメや映画の映像は、通常1分あたり数百万円かかります。トップグラウンドの生成AIフィルムを作ってる人たちで300万円、100万円切ったら何が起きるかというと、南米とか中央アジアのスタジオから日本が受注する世界です。生成AI時代においてチームで映像を作れるようになると、ここまで行くんですよ」とコメント。

議論は、問題視されている著作権や雇用の問題にも踏み込んだ。

小澤氏は「俳優さんでいうと、今までは老けとか若返りはハリウッドメイクが主流だったんですが、AIを使えば子供から老人まで1人でリアルに演じられます。しかし課題もあって、単に今、俳優さんの仕事がなくなるということではなく、新人の方が生まれづらくなってくるんです。これからはコンテンツ領域の雇用を守っていくだけではなくて、1人ひとりの特徴を、どう残していくのかっていうのも重要」だと語る。

さらに、小澤氏は「著作権者に対して、何かしらお金をフィードバックしていくようなエコシステムを作ることです。スタジオジブリの映像をAI生成したら、ジブリにお金が返ってくるような仕組みづくりが大事」と提言した。

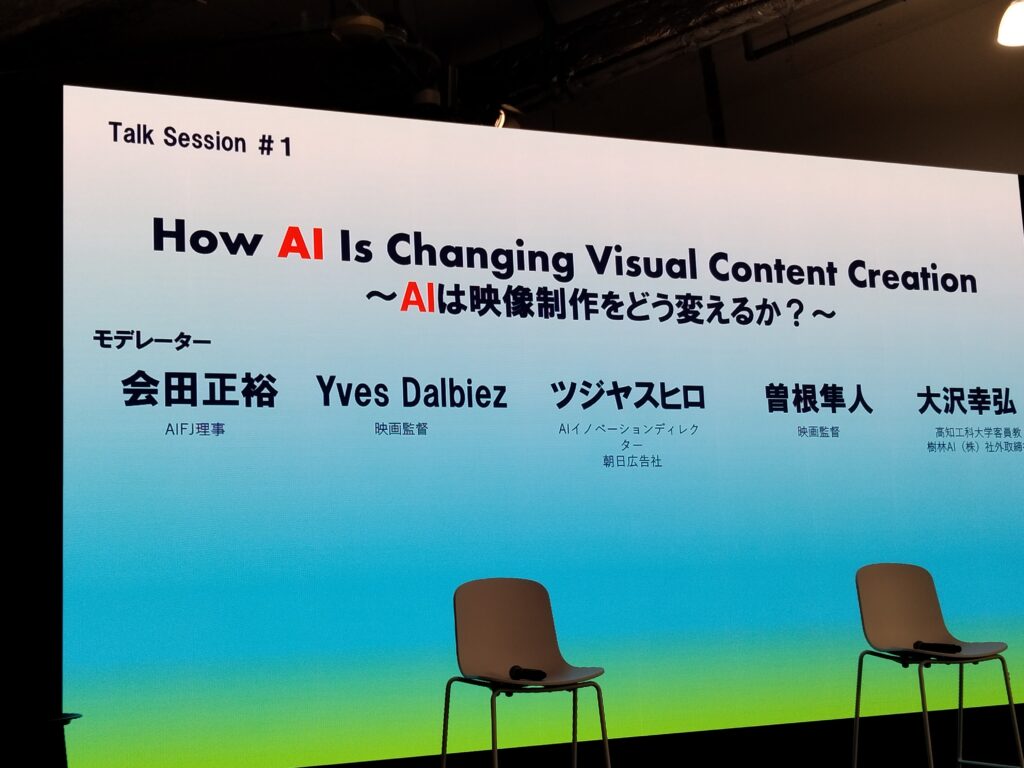

AIは映像制作をどう変えるか?

続いて「AIは映像制作をどう変えるか?」をテーマに、映画監督のYves Dalbiez氏、朝日広告のツジヤスヒロ氏、映画監督の曽根隼人氏、そしてDolby Japan株式会社代表取締役の大沢幸弘氏が登壇。AI時代の映像制作の現在と未来について議論が交わされた。

Yves氏は、20年以上アニメ業界に携わる映像作家として、AIとの融合を次のように語った。「まず申しあげなければならないのは、今テクノロジーが激しく進んでいることについてです。それは、これまで貢献されてきた才能のあるアーティストに敬意を表さなければいけないと思います」と回答。

「AIのスピードはものすごく早くて、2年前のAIはもうすでに古いんです。私にとってのアニメーション制作は、究極は『マシーンに向かって喋るだけ』で完成する世界に近づいていると思います」と予想した。さらに「AIはあなたのスタイル、あなたの世界観に合わせて個人化してくれます。近い将来には、AIがあなたの思考になって、どんどんいろんなことを創造してくれるでしょう」とAIがもたらす未来を見据えている。

ツジ氏は、映像制作の分野から「まず大きく変わるのはプロセスですよね。 ただそのなかで、AIをどういう風に使っていくのかがすごい重要なところかなと。AIの力でいろんなものができても、それがいいのか悪いのかっていう判断は自分の知識、経験があってからこそ」と、AIだけでなく自分のスキルや経験を磨く重要性を強調した。

曽根氏は「生成AIについて話してたら、私たちの未来を奪わないでくださいって、すごい反発を感じました。 しかしAIは、思うようなものがポッと出るようなものではないんですね。 映像の作り手としてどういうポジションに立つかを、AIを使いながら非常に見極めていく必要があります」と作り手の雇用問題にも踏み込み、今後は自らの立ち位置を再定義していく必要があると語った。

また、最後に大沢氏は「皆さんの周りにも、いろいろ心配されている方がおられますよね。 『僕の大好きなこのアニメの仕事が将来なくなっちゃったらどうしようか』とか、『自分たちの大切な著作権や肖像権が侵害されちゃうんじゃないか』など。そういうことを、AI映画祭で一緒に変化を感じて、考えて、議論をして。世界はやっていけるよねという新しい形ができたらなと」と未来を前向きに捉える形で締めくくった。

AI日本国際映画祭2025授賞式

授賞式では、AIを活用した映像作品を対象に「AIアニメーション」「AIドキュメンタリー」「AIエクスペリメンタル」「AIナラティブ」の4部門で表彰が行われた。

応募作品総数は、世界45の国と地域から430本。 上位には韓国、アメリカ、中国、イギリス、日本からの応募が多数を占めたが、なかにはアルゼンチンやベネズエラなどからも応募があったという。

各部門の最優秀賞は、東南アジアを巡る旅を描いた「The Hidden Tremor」(最優秀AI実験作品賞)、孤独な少女とぬいぐるみの出会いを描く「WALLED DREAMS」(最優秀AIアニメーション賞)、失われた映画の可能性に触れる「The Cinema That Never Was」(最優秀AIドキュメンタリー賞)、椅子に変身できる男という発想が高い評価を受けた「Chairman」(最優秀AIドラマ賞)となった。

また日本からは、AIが生んだ3人組アイドルの物語「AIVY°」で入賞した那覇尚樹氏が登壇。

「私は映像制作の素人でしたが、音楽が好きだったのでAIで音を可視化できないかと考えました。AIの可能性に触れ、自分の感性をここまで形にできたことに感動しています」と、受賞の喜びを語った。

続いて登壇した、審査員特別賞を受賞した「El día que me quieras」プロデューサーのRicardo Alfonsín氏は、「アルゼンチン文化を題材にしたアニメーション作品を作りました。最も難しかったのは、AIを使いながらチームの人間を制御することです」と会場を沸かせた。

さらにAIドキュメンタリー入賞「The White Dharma」監督のyoung ju lee氏は「人と動物は、別れてもどこかで再び出会うのではないか。その希望を映画で表現したかったです。AIで毛並みや動物の自然な動きを再現するのが本当に難しく、細部のディテールに一番神経を使いました」と制作の苦労を明かした。

またAIドキュメンタリー入賞作品「Goodbye, world!」監督のMarcos Samia氏は、AIへの怒りから制作を始めたと語る。

「当初はAIに奪われることへの抵抗だった。しかし制作の途中で、AIに恋してしまった。敵だと思っていた存在が、今は創作の相棒です」

AI日本国際映画祭は、映画業界とAIが共創することで開ける新たな可能性に目を向けていた。AIの可能性を間近で体感できる映画祭として、今後の技術革新と次回開催への期待が高まる。

-300x169.jpg)