- Home

- コラム・インタビュー, 社会・政治

- 【前編】心の傷、罪の跡。2人の証言が描く性暴力の真実

「語れなかった時間」性被害者・柳谷さんが声をあげるまで

「幼い頃の被害なんて、大したことがないと思われるかもしれません。でも、私にとっては一生忘れられない傷でした…」

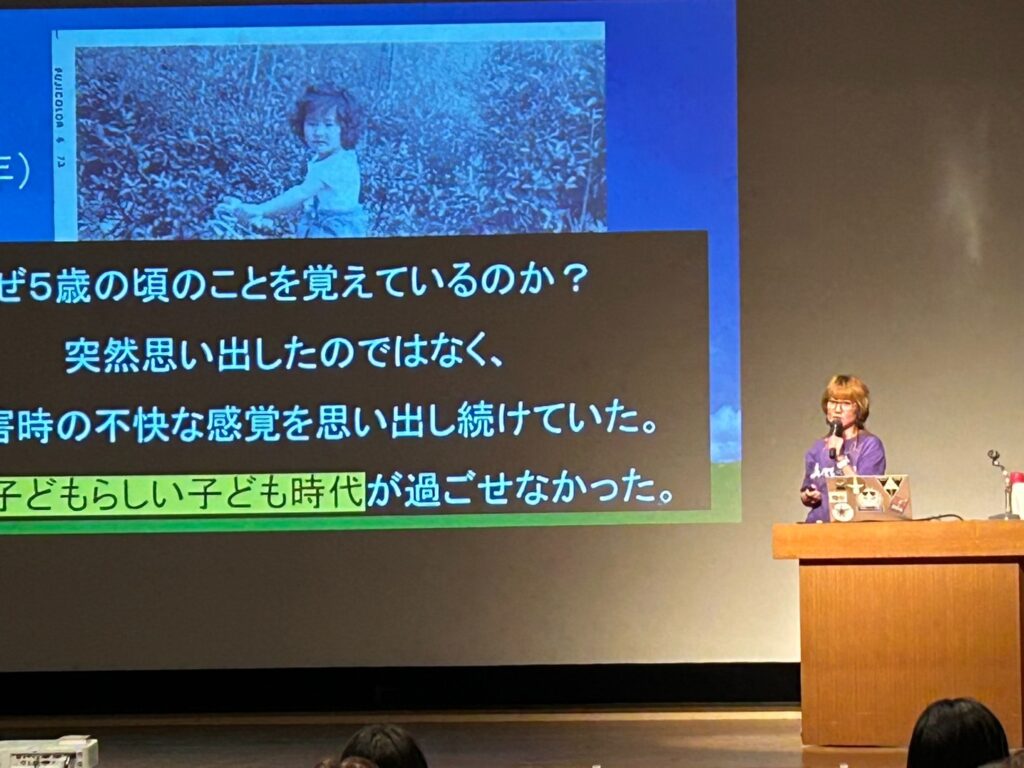

柳谷和美 (やなぎたに かずみ)さんは、落ち着いた声でそう語りはじめました。5歳と7歳のときに受けた性被害。世間から見れば「無数にある性加害事件のひとつ」かもしれません。しかし本人の心には、重大事故や震災のように突然襲いかかり、その後も長く影を落とし続ける出来事でした。

「今は幸せに暮らしています。それでも、被害に遭った側なのに、ずっと自分を責めてきた時期がありました。」

被害を語れなかった時間が、彼女の人生には長く長く横たわっていたのです。

子どものころに受けた性被害は、多くの場合、表に出ることなく人生の深い場所に沈んでいきます。「言えない」「相談できない」まま大人になり、その沈黙が長い年月をかけて苦しみを形づくってしまうことも少なくありません。見えづらい被害だからこそ、社会の側が知ろうとしなければ、誰かの痛みはずっと置き去りにされたままです。

本記事では、幼少期の被害を長年抱え続けた柳谷和美さんへの取材を通して、子どもへの性暴力がどれほど人生に影響を及ぼすのか、そして「語る」ことの意味について考えていきます。

幼少期の被害──絶対的な「大人」への恐怖

●5歳のとき:隣家の男性による行為

当時の柳谷さんは、隣家の子どもとよく遊んでいました。ある日、いつものように隣の家に遊びに行きましたが、丁度その子とその母親は外出しており、代わりに家にいたのは友人の父親だけでした。

「“おじさんと遊ぼう”と言われて、疑いもなく家にあがってしまったんです」

「お医者さんごっこをするから脱いでと言われて、言われるがままベッドに寝かされてという感じで被害にあったんですね。5歳ですから、おっちゃんが遊んでくれると思ってラッキーくらいの感じで…」

幼い彼女にとって、大人は「絶対的な存在」でした。言われた通りにするのが当たり前で、疑問を持つことすらできなかったのです。その日、自分の身に何が起きたのか、当時の柳谷さんには理解できませんでした。しかし、成長するにつれてされたことの意味を知ったとき、深い恐怖や嫌悪となって押し寄せました。

次第に、自分の体を「汚れている」と感じるようになり、自傷行為がやめられなくなっていきます。普段から子どもに暴力を振るう父親や、世間体を気にする母親には一度も相談できませんでした。

●7歳のとき:16歳の少年による繰り返しの被害

柳谷さんが小学校1年生のころ、とある事情で16歳の少年がしばらく柳谷さんの家で生活することとなりました。

ある日、柳谷さんはとびひを患い、学校をしばらく休むことに。家でその16歳の少年と二人きりになる日が続きました。

「両親は朝早くから仕事で家にいなくて……。助けを求めるという発想自体が当時の私にはありませんでした。」

少年が滞在していた 10 日ほどの間、その行為は繰り返されました。恐怖から逆らうことはできず、家に誰

もいない状況が、その沈黙をさらに強固なものにしていきました。 「言えば怒られる、信じてもらえないと

思っていました。」 そしてその 2 年後、少年はバイク事故で 18 歳という若さで亡くな りました。

「“死んで当然”と思う気持ちと、“私が恨んだから死んだのかな”と思う気持ちが混ざって、子どもには抱えきれない感情でしたね」

沈黙を深めた家庭環境──怒りが支配する家で

柳谷さんが被害を誰にも言えなかった背景には、家庭環境の影響もありました。父親は気分によって態度が変わり、怒鳴る、叩く、物に当たることが日常的だったそうです。

「宿題がわからないと言えば怒られ、タバコが嫌だと言えば怒鳴られました。いつも父の顔色を見て過ごしていたんです」

「怒り」が支配する家の中で、弱さを見せることは危険でした。幼い彼女にとって「助けて」と声をあげることは、ほとんど不可能だったのです。

「被害を言うなんて考えもしませんでした。自分が悪い、自分は汚れていると思い込んでいたのです」

思春期に入ると、その「汚れている」という感覚はさらに強くなり、お風呂に入るたびに、自分の体を見るだけで吐いてしまう時期があったそうです。湯気の立つ浴室で、自分の体を直視できない。そんな状態が、長く続いていたといいます。

「誰にも言えないまま、ずっと自分が汚れた存在だと思い込んでいました。周囲の『初体験』の話題にも、心がどんどん置いていかれるようでした…。さらには、加害者に対して暴力的な想像ばかりしていた時期もありました」

それが、彼女が長く抱き続けた心の戦いでした。

35歳、初めて“吐き出した”日

35歳のとき、柳谷さんは現在の夫と出会います。思い切って過去の被害を話したとき、夫はただ静かに受け止めてくれました。

「時々、”死にたい”と泣きながら暴れたこともありました。生きてる価値がないように感じてしまうんです。私が存在していることが迷惑なんじゃないか、消えた方がいいんじゃないか…そんなふうに思い込んでいたのです。でも彼は離れずに寄り添ってくれました」

夫の存在は、長く続いた孤独に初めて差し込んだ光でした。

決定的な転機となったのは2009年のことです。参加した講演会で、性被害当事者が数百人の前で自身の経験を語る姿を目にしました。その光景は、柳谷さんの心を大きく揺さぶります。

「子どもの性被害が、どれだけその後の人生を苦しめるか。それを知ってほしい。伝えなければいけない」

そう思い始めた柳谷さんは、自身も実名で経験を語り始めました。

長い沈黙を破るきっかけは、33歳のときに起きた職場でのセクハラでした。会社の社長にホテルへ連れ込まれそうになった出来事が、心の奥に押し込めていた記憶を揺り動かしたのです。

当時所属していた劇団のつながりで、親しかった女性弁護士に相談するなかで、柳谷さんは初めて幼少期の被害を打ち明けました。

「吐き気がして、震えて、涙が止まりませんでした。体が勝手に反応してしまいました。溜めこまず、信頼できる人に吐き出していいんだと知りました」

初めて「語る」という行為が、どれほど大きな負荷を伴うかが伝わってくる体験でした。この日が、柳谷さんの回復への第一歩となったのです。

語ることで、誰かを救えるかもしれない

時間はかかりましたが、信頼できる人との出会いが、長く固まっていた心を少しずつ癒していきました。

「完全に傷がなくなるわけではありません。でも私は今、幸せに暮らしています。過去を話すのは怖いですが、同じように苦しんでいる人に『あなたは悪くない』と伝えたい。話すことで、「子どもへの性暴力の実態」を知ってもらい、被害も加害も傍観者も無くしていきたい。それが、彼女が語ることを選んだ理由です。

性暴力の被害は、「語らない」のではなく、「語れない」出来事です。被害者が言葉を発するには、安全な場所と信頼が必要だということに気づかされました。

今回の取材で特に印象的だったのは、柳谷さんが元性加害者である男性と、定期的に交流を続けている点でした。過去に自分に大きな傷を負わせた人間と同じ行為を過去にしていた男性となぜ向き合い続けているのか──。その理由を、柳谷さんに尋ねました。

「まず彼は、私への加害者ではないこと。そして彼が性被害に遭った人のその後を、「沈黙をやぶって/森田ゆり著」で知り、加害をした子どもたちを深く傷つけたことに気づいたこと。謝罪をしたら終わりではなく、そこから定期的に治療を受け、加害をしないことを続けている姿は、私へ加害した人たちにしてほしいことであり、性暴力を無くしていくための希望だからです。」

子どものころに受けた性暴力は、被害そのものが忘れられないだけでなく、「言えないまま大人になる」という形で心の傷をこじらせ、長く人生を苦しめ続けます。

柳谷さんが見せてくれたのは、沈黙のなかで揺れ続けた心と、それでも生きようとする姿、そして語ることで少しずつ回復していく人間の力でした。

必要なのは、耳を傾ける姿勢です。どうすれば言える社会にできるのかを、私たちは考えなければなりません。

子どもへの性暴力は個人だけの問題ではありません。家庭、学校、医療、地域、メディア──社会全体で支える必要があります。一人でも多くの人が、この現実を知り、話せる環境づくりに関わっていくことが、次の被害を減らす最も確かな一歩になります。

後編では、過去に性加害事件を起こした男性への取材を通し、「なぜ加害は起きるのか」沈黙の裏側にある構造について考えていきます。

-300x169.jpg)