- Home

- コラム・インタビュー, マネー・ライフ

- 日本の子どもたちの危機: 自殺率の上昇とその背後にある問題を探る

もしわが子が自殺したらどんな気持ちになりますか?

自分の子どもだったら「どうしてわが子が自殺することになったのか」と原因を追及する方もいるでしょう。自分のことを責める方もいる方もいるかもしれません。

ただ、これだけは覚えておかなければなりません。

それは、日本の10代の「自殺」は年々増えているということ。

そして、それは諸外国と比べても非常に高い自殺率をほこっているのです。

なぜ希望に満ち溢れている子どもたちが、自ら「死」を選ぶことになるのでしょうか。私たちは、真剣に子どもたちの今をとりまく現状をもっと見つめなければならないでしょう。

今回は、子どもたちが「自殺を選ぶ理由」について一緒に考えていきます。

日本で年々増加する10代の「自殺」

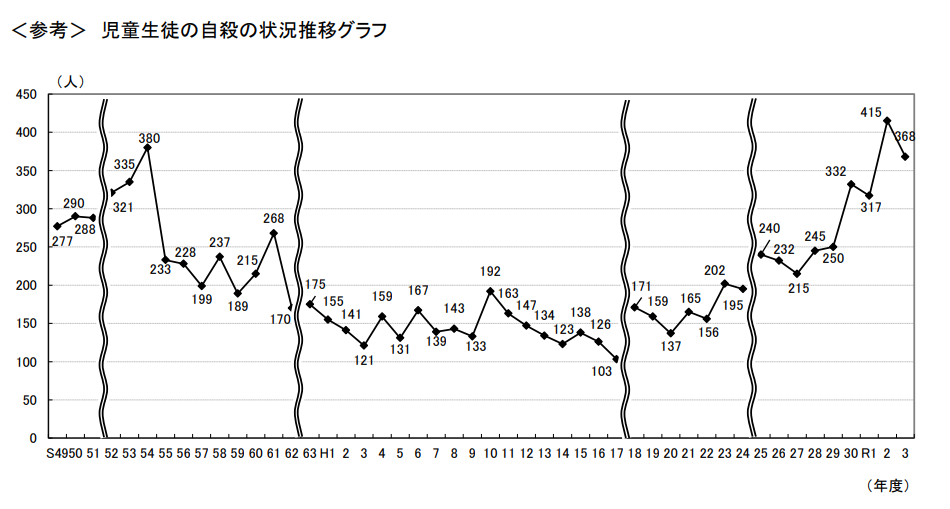

(参照:令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果 )https://www.mext.go.jp/content/20221021-mxt_jidou02-100002753_1.pdf

文部科学省では、毎年「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」で、子どもの問題行動や自殺を含めた情報を統計化しています。

そして、最新の発表では、2022年の児童の自殺者数は「過去最多」であることがわかっています。

具体的には、2022年の自殺者数(確定値)は前年より874人(4・2%)増えて2万1881人でした。そして、小中高校生の自殺者数は514人で、統計がある1980年以降で最多となっているのです。

その内訳を見てみると高校生が最多で354人、次いで中学生の143人でした。

全体としての傾向も昭和53年から平成17年にかけてはゆるやかに減少し、自殺者数107人が過去最少となっていたものの、その後上下しながらも右肩あがりに増えてきている状況。

そのため、今後も児童の自殺者数は、何らかのブレークスルーがおきなければもっと増え続けると目されています。

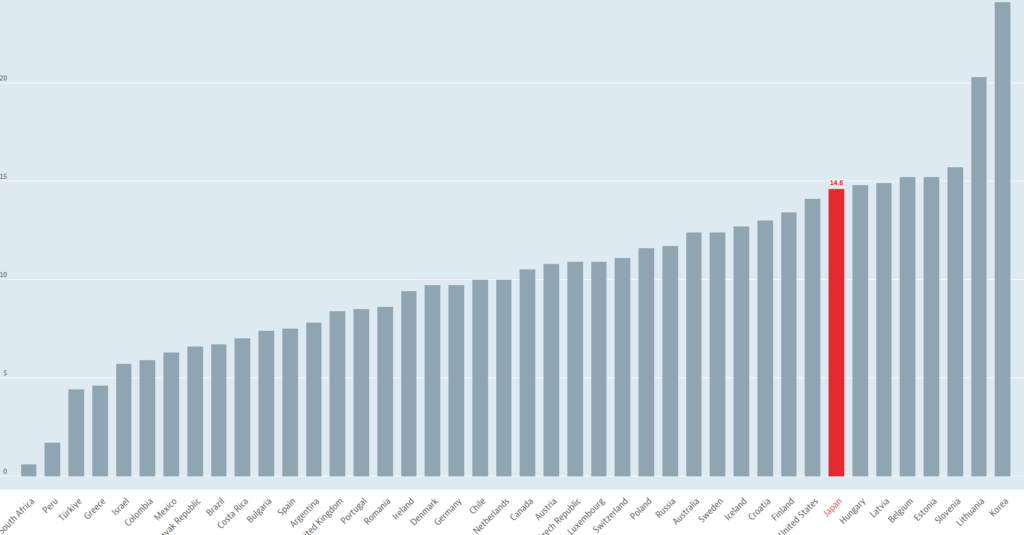

海外と比較しても日本の自殺率は高い

(参照:OECD「日本の自殺率の国際比較」)

https://www.oecd.org/tokyo/statistics/suicide-rates-japanese-version.htm

OECDによる最新の研究結果によると、日本の自殺率は世界各国と比較してもきわめて高い水準にあることがわかります。

全世界の自殺率の高い順に記載すると(数字は10万人あたりの自殺者数)

- 第1位: 韓国(24.1人)

- 第2位: ルーマニア(20.3人)

- 第3位: スロベニア(15.7人)

- 第4位: エストニア(15.2人)

- 第5位: ベルギウム(15.2人)

- 第6位: ラトビア(14.9人)

- 第7位: ハンガリー(14.8人)

- 第8位: 日本(14.6人)

- 第9位: アメリカ(14.1人)

- 第10位: フィンランド(13.4人)

となっており、自殺率ランキングでTOP10になっています。広島で2023年にG7会議が行われましたが、G7の中でもトップの自殺率を日本は誇っているのです。

日本は本来、世界各国と比較しても先進国であり「豊かな国」なはずなのにも関わらず、自殺率が増えてきており、国際的にも自殺率が高い国になってしまっています。

つまり、若者は日本の未来に希望が持てない状況ということになります。

どうしてこのようなことになっているのでしょうか。

どうして10代の自殺者はこんなにも高いのか

では、なぜここまで10代の自殺が深刻になってしまったのでしょうか。

先の「令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」によると、自殺した児童生徒が置かれていた状況として以下があげられています。

- 不明: 213人 (57.9%)

- 家庭不和: 46人 (12.5%)

- 父母等の叱責: 38人 (10.3%)

- 精神障害: 34人 (9.2%)

- 進路問題: 30人 (8.2%)

- えん世: 26人 (7.1%)

- 友人関係での悩み(いじめを除く): 24人 (6.5%)

- 学業等不振: 21人 (5.7%)

- 恋愛関係での悩み: 20人 (5.4%)

- その他: 19人 (5.2%)

- 病弱等による悲観: 8人 (2.2%)

- いじめの問題: 6人 (1.6%)

- 教職員との関係での悩み: 2人 (0.5%)

ここで特記すべきポイントとしては、「原因が分かっているものの約半分は家庭環境であること」「不明が半分以上を占めていること」です。

① 家庭環境と若者の自殺

家庭環境はやはり自殺と大きく関わります。実際、様々な家庭環境の問題が自殺率に直結することが論文でもいわれています。例えば、以下の通りです。

- コミュニケーションの問題:Ackard et al.(2006)によると、約25%の若者が親と効果的にコミュニケーションを取ることができず、親のケアと注意が不足していると感じる若者は自殺念慮を経験する可能性が高いと述べています。

- アルコールや薬物の乱用:Randell et al. (2006)によると、家族やケアギバー(実際に面倒を見てくれる方)の中にアルコールや薬物を乱用する人がいると、若者は不安を経験し、それが自殺の念慮につながる可能性があると報告しています。

- 家族のうつ病と精神的問題:Ackard et al. (2006)によると、親のうつ病は子どものうつ病の再発、慢性化、重症化と関連しています。また、Sellers et al. (2019)は、子どもの心理的健康は、子どもが生活するコミュニケーション環境に大きく依存していると述べています。

このように、家庭環境や親の精神状態は非常に強く自殺と結びついています。

つい、若者の自殺というと

- 学校でいじめられていたからではないか

- SNSで誹謗中傷を受けていたからではないか

と考えられがちですが、データや様々な医学論文から家庭環境はそれ以上に深く自殺と直結していることがわかります。

いかにすぐ相談できる環境作りをするか、親の精神状態が安定しているかは子どもを自殺させないためにはとても重要なのですね。

(参照:Ackard, D. M., Neumark-Sztainer, D., Story, M., & Perry, C. (2006). Parent-child connectedness and behavioral and emotional health among adolescents. American Journal of Preventive Medicine, 30(1), 59-66. )

Randell, B. P., Wang, W., Herting, J. R., & Eggert, L. L. (2006). Family factors predicting categories of suicide risk. Journal of Child and Family Studies, 15(3), 247-262.

Sellers, C. M., McRoy, R. G., & McManama O’Brien, K. H. (2019). Substance use and suicidal ideation among child welfare involved adolescents: A longitudinal examination. Addictive Behaviors, 93, 39-45.)

② 自殺の半分以上が「原因不明」

さらに深刻なのは、自殺した原因が「不明」が半分以上いるということです。

自殺は生物学的には外れたことであり、もちろん苦痛を伴います。

普通の覚悟ではできません。

楽しかったこと、今まで積み上げてきたこと。

全てリセットしてしまってかまわない。

リセットした先に何があるかわからないけど「今」よりはまだ「マシ」。

そんな思いで自殺を選びます。

なのにも関わらずその原因が「不明」というのは何を意味するのか。

それは「自殺した子の想いを誰もくみ取ることができなかった」ということに他なりません。そして、不意に10代の方は突発的に「自殺」を選んでしまうのです。

だからこそ、自己責任が叫ばれる昨今ですが、私たち親も含めて温かい目で見守ってあげられる社会づくりが大切といえるでしょう。

10代の若者が自殺を選ばない社会へ

こうした現状をうけて、日本政府も子どもの自殺を防ぐ対策チームの自治体への設置を政府として後押しするなどの流れを見せています。

また、子ども向けの相談窓口として、

チャイルドラインの電話相談窓口(0120-99-7777)

文部科学省による24時間子供SOSダイヤル(0120-0-78310)

法務省による子どもの人権110番(0120-007-110)

なども整備されています。

しかし、なによりも大切なのはいかに子どもを「孤立」させないか。特に思春期は「1人になりたがる時期」であり、親が介入しようとしても突っぱねられることもあるでしょう。

それでも、家族として関わりあっていく。そして親としては「子どものことを大切に思っているよ」というメッセージを常に出していく事が大切だと思います。

-150x112.png)

-150x112.png)

-150x112.png)

の看板-280x210.jpg)

-300x169.jpg)