- Home

- コラム・インタビュー, マネー・ライフ

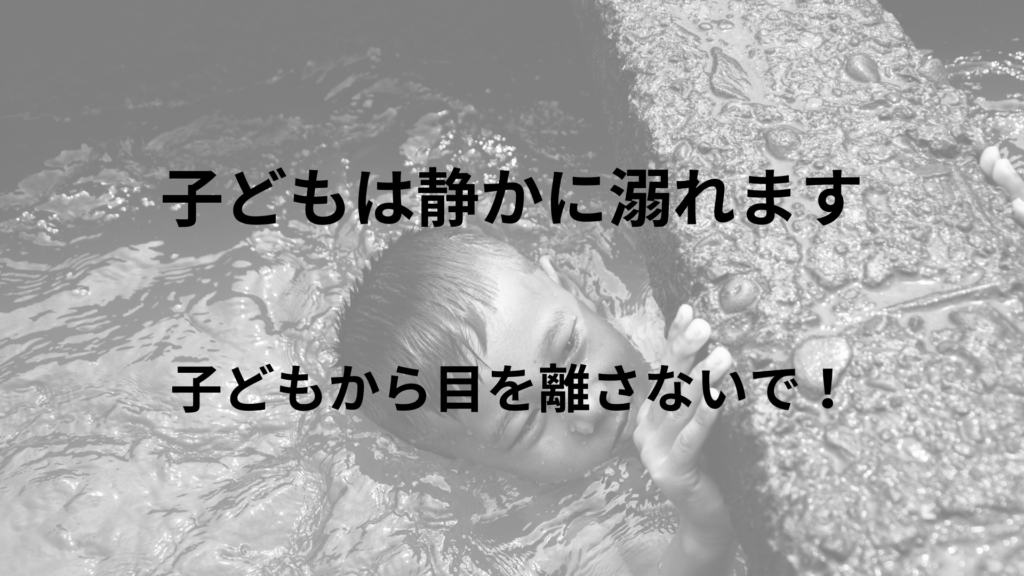

- 子どもは静かに溺れます。子どもから目を離さないで!

夏になると川や海で起きる「水の事故」の報道を見聞きする機会があるでしょう。

何で事故が起こらないように注意しなかったのか?

溺れたときにすぐに助けられなかったのか?

みなさん、当然そう思うでしょう。

「子どもが溺れた」と聞いた時、皆さんはどのような状況を想像するでしょうか?

多くの人が川や海などで「助けてー!」ともがきながら溺れている子どもを想像するのではないでしょうか。

しかし、子どもは静かに溺れるのです。

実は多くの溺水は家庭内で、しかも近くにいる親が気づかないうちに起きています。

今回は子どもの溺水の現状について解説し、子どもの溺水を防ぐためにはどうすればいいかについて解説していきます。

溺水の現状

厚生労働省が行なっている人口動態調査から溺水の現状を見てみましょう。

2016年から2020年の5年間で、溺水による死亡事故は278件発生しています。

このうち最も多いのは、浴槽での溺水で131件です。

その次は、海や川などでの自然水域での事故です。

つまり、川などに出かけて溺れるよりも、自宅の浴槽で溺れる方が多いのです。

年齢別に見てみると、0−1歳では浴槽での溺水が多く、活動的になってくる5歳以上では、自然水域での溺水が多くなる傾向があります。

しかし、10歳-14歳の子どもであっても、浴槽での死亡事故が43件起きています。

溺水は統計上、不慮の事故に分類されます。

これを以下にまとめました。

<0歳>

1位 窒息(ベッド内) 34%

2位 窒息(胃内容物の誤嚥) 22%

3位 窒息(詳細不明) 7%

4位 交通事故 7%

5位 溺水(浴槽) 7%

6位 窒息(その他の物体の誤嚥) 7%

<1歳>

1位 交通事故 22%

2位 溺水(浴槽) 20%

3位 窒息(胃内容物の誤嚥) 11%

4位 窒息(食物の誤嚥) 9%

5位 窒息(ベッド内) 7%

<2歳>

1位 交通事故 47%

2位 窒息(食物の誤嚥) 12%

3位 溺水(浴槽) 10%

4位 窒息(胃内容物の誤嚥) 9%

5位 転落(建物または建造物) 5%

6位 溺水(その他) 5%

<3歳>

1位 交通事故 38%

2位 溺水(自然水域) 10%

3位 煙・火災等 6%

4位 自然災害 6%

5位 転落(建物または建造物) 6%

6位 窒息(食物の誤嚥) 6%

7位 窒息(その他の物体の誤嚥) 6%

<4歳>

1位 交通事故 40%

2位 転落(建物または建造物) 15%

3位 窒息(食物の誤嚥) 8%

4位 溺水(その他) 6%

5位 溺水(浴槽) 6%

<5-9歳>

1位 交通事故 44%

2位 溺水(自然水域) 16%

3位 煙・火災等 6%

4位 溺水(その他) 6%

5位 溺水(浴槽) 6%

<10-14歳>

1位 交通事故 32%

2位 溺水(浴槽) 15%

3位 溺水(自然水域) 14%

4位 転落(建物または建造物) 9%

子どもが溺れていても気づかない?

5歳以下の小さい子供がお風呂に入るときに、1人で入ることは少なく、近くに親がいることが多いと考えられます。

子どもが「たすけて!」と、もがいていれば気づきそうなものなのに、どうして浴槽での死亡事故が起こるのでしょうか。

それは子どもが静かに溺れるからです。

大部分の子どもは、溺れても助けを求めることができません。

溺れるということは、口や鼻が水で塞がるということです。

その状況で十分な声を出すことは困難なのです。

声を出さずにもがいても、水がパチャパチャと音を立てるだけなので、普通にお風呂に入っていたり、遊んでいると思っていて気づかないことが多いのです。

注意喚起のため、入浴中に保護者等が目を離した52件の事故を以下の表にまとめました。

| 順位 | 状況 | 件数 |

| 1 | 子どもを残して浴室を出る | 21件 |

| 2 | 保護者の洗髪など | 16件 |

| 3 | きょうだいなど子どもだけでの入浴 | 6件 |

| 4 | 他の子どもの対応 | 4件 |

| 5 | 不明 | 5件 |

| 総計52件 | ||

短時間で死にいたる溺水の怖さとは

溺水の怖さは、静かで気づきにくいということだけではありません。

死に至るまでの時間が短いことも溺水の怖いところです。

水に溺れると、当然呼吸ができなくなります。

人の細胞は、酸素が供給されないと短時間で死んでしまいます。

特に脳の細胞は低酸素に非常に弱く、3分から5分程度で、二度と戻ることのない脳の障害を負う可能性があります。

溺れている時間が10分を超えると、90%以上の子どもが死亡、もしくは重度の神経障害を残すことになります。

不幸な溺水を防ぐために

まず、親と一緒にお風呂に入るような小さな子どもの溺水についてですが、これは「絶対に目を離さないこと」につきます。

シャンプーなどしているタイミング等、目で子どもを見ることができない時は、絶対に子どもを浴槽から出してください。

お風呂の蓋に載せていたので大丈夫だと思ったという事故もあります。

しつこいようですが、「ちょっとの間だけだから」「溺れるときは音で気づく」という考えは非常に危険なのです。

また、家の中での溺水は浴槽だけではありません。

小さな子どもであればバケツや洗濯機、台所の流し台といった水場があれば溺れる可能性があります。

小さな子どもは頭の比率が大きく、頭からこのような場所に落ちると脱出が困難になってしまうのです。

その状態で口と鼻が水で塞がれば溺水は発生します。

例え、5cmしか水の深さがなくても、身動きが取れなければ子どもは溺れて死んでしまうのです。

子どものいるご家庭では浴槽、バケツ、洗濯機や流しなどに水を溜めたままにしないようにしましょう。

また、プールや川、海などで泳ぐ際にも監視を怠らないようにする必要があります。

プールの監視員や経験を積んだライフセーバーが厳しく監視していても、子どもが溺れてしまうのは一瞬です。

例え、水泳が得意であったり、着衣水泳の基本である、体を仰向けにして浮かせることを習っていたとしても、手をあげて助けを呼べば、一瞬で人は沈みます。

危険な場所に立ち入らないように常に注意をすることが重要です。

目を離している間に溺れると発見が困難になります。

まとめ

今回は子どもの溺水について解説をしました。

溺水は子どもの「不慮の事故」による死亡の原因として、交通事故に次いで多くなっています。

そのうちの半数以上は、実は家庭内で起こっています。

つまり、日常生活の中で発生し得るのです。

水場で子どもから絶対に目を離さないことが最も重要な対策です。

短時間だから、溺れたら気づくはずだからという風に考えていると、思わぬ事故の原因となります。

大切な子どもが危険に晒されないようにしっかりと対策を行いましょう。

参考文献

3. ウォーターセーフティ教本.日本ライフセービング協会 大修館書店

4.厚生労働省 令和3年(2021) 人口動態統計月報年計(概数)の概況

6. 事例で学ぶ学校の安全と事故防止.添田 久美子・石井 拓児 編著 ミネルヴァ書房

7. 八藤後猛,野村歡,田中賢.「乳幼児の家庭内事故における責任の所在に関する保護者の意識調査」日本建築学会計画系論文集 2003.57-62

-150x112.png)

-150x112.png)

-150x112.png)

の看板-280x210.jpg)

-300x169.jpg)